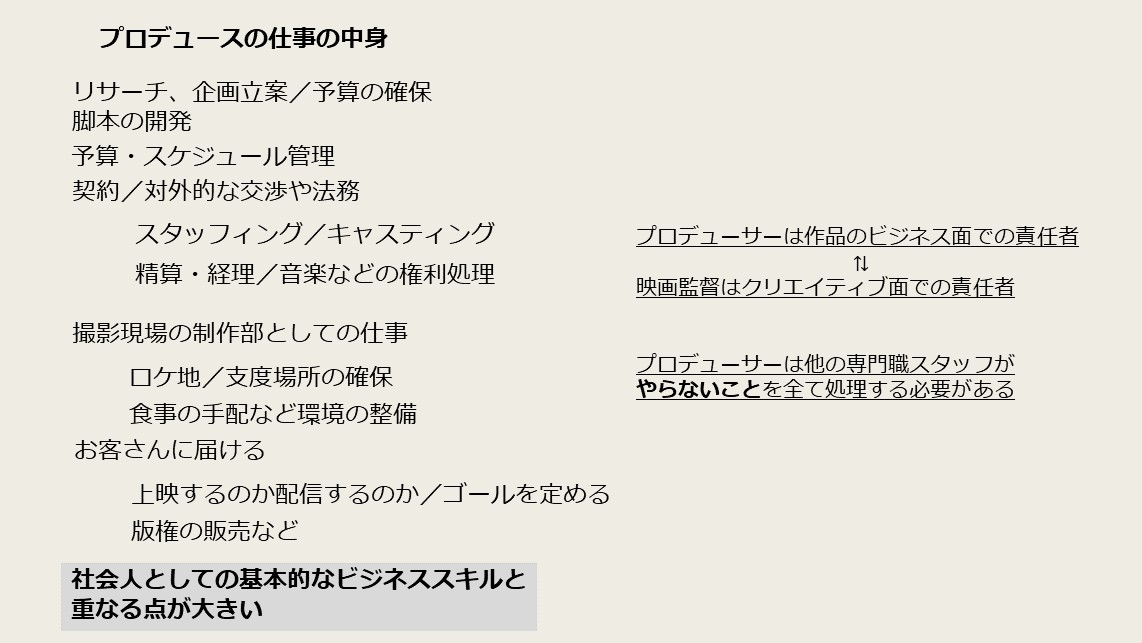

杉原 プロデューサーと呼ばれる人たちの仕事の中身を書きだしてみました。まずはリサーチをすること、そして企画として立てる。企画として立てるときは当然予算を決める。どれくらいの規模で作っていかないといけないか、とか。映画の場合、まず脚本が大事。脚本がありストーリーがあって、それを出資者の人と共有し、だったらこのくらいだよね、こういうキャスティングができるよね、こうしたことが並行しながら進んでいくのが初めの段階です。

もっとも重要なのは予算やスケジュールの管理です。それに付随して、契約ですね。プロデューサーの仕事って、映画作りの外側ともつながっています。作品と直接関係ないけれども、お金の面でご理解をいただかないといけない人にどういう風に話をするか、ということは本当に重要なスキル。そういうことが当然発生します。

たとえば、スタッフィングをしないといけない。映画を作るためにこういう人が必要だよね、ということで、撮影監督、美術、衣装、あと出演者のキャスティングが必要です。それらに関わる数字的な管理がすごく大事です。精算や、経理の基礎的な知識も必要です。これも付随してですが、いろんな権利が一つの映画の中には混ざっている。たとえば音楽。既存の音楽を使う場合には権利処理が必要です。

自分が大学院で映画制作を始めたときにいちばんやっていたことは、今言ったこともやるんですが、大学の中のことでいうと枠組みは既に決まっています。それでどちらかといえば撮影現場の制作部としての仕事をたくさんやりました。

具体的にはロケ地、支度場所の確保がその都度必要です。食事の手配など撮影をするための環境の整備が必要になってきます。制作部もとても大事な仕事なのですが、最終的には完成した作品をお客さんに届けるところまでが自分はプロデュースだと思っています。最近であれば上映するのか配信するのか。ゴールを決めることでやっと企画の立案、予算の枠組みが決まります。だからどこでどうするのか決めないとそもそも予算を立てられない。

最後に版権です。完成した作品があればいろんなところに売ったりすることができます。ソフト化する、配信する、もしくは海外に売るというのもプロデューサーが管理しないといけません。

こう整理するとプロデューサーの仕事ってつまんなそうと思われるかもしれない。社会人として仕事するときの基本的なスキルが全部必要になります。ふつうにただ仕事しているだけです。何かクリエイティブなことをやっているようには周りからはほとんど見えない。そういうことが自分としては割と性に合っていると思っています。

まとめると、プロデューサーは作品のビジネス面での責任者という立場です。映画監督に関していえば、それはクリエイティブな面ですべて統括する責任があります。

馬場 学校の制作なんかだとその点、分かりづらいかもしれないですね。大学の3年生で実習をやっている、というレベルだとわかりづらいかもしれない。商品として成立させなければいけないというのが大前提として一般の映画とか映像作品にはある。売り物をどうするか、そういう意味では他の一般に流通している商品と同じように「商売」にしなければいけないというのがまずある。それでその中を作りこんでいく。その外側を面倒見てくれるというのがプロデューサーの仕事です。

撮影現場の制作部というのもちょっとわかりづらいかもしれないですね。中身を作るにあたって、監督がいてカメラマンがいて出演者がいればそれでうまく撮れるかというとそういう訳ではない。たとえばどこかにロケに行くとなったら、自動車を運転していく。監督が運転するということも低予算ではあるけれど、自動車を運転するだけでも一仕事です。朝から晩まで仕事して寝不足のまま運転してみんなで事故に合うとなると大変です。もちろん自動車の運転をする専門の係が必要になるわけですし、現場にも1台で乗り付けるのではなくて複数台に分かれて行くわけです。

それぞれの人たちに、何時何分にここへ来てください、自動車はこの人たちを載せてここに行ってくださいという予定を綿密に組んでおかないといけない。そういうふうに、実際に撮影現場というと、監督とかカメラマンとか、専門的な職種はすぐ思いつくでしょうが、専門作業以外のことをする人がいないと成立しません。「それ以外のこと」をやるのが制作だ、と言っちゃっていいのかな。

杉原 受講されている方の中には自分で映像を作られたり、自主映画やったりしたことがある人もいると思うけれど、ある一定の規模以上、自分の感覚だと5人以上で動いていくとなると勢いだけでは作れません。勢いで撮り始めて形にすることはできるんですけど、やっぱりこれもやりたいよね、たとえば美術でこういうの作りたい、ということを考えると、いつまでに作らないといけない、どこに作らなきゃいけない、じゃあそれだけロケ場所を長く借りなければいけない、とか具体的な問題が発生してくる。

具体的な問題を誰かが解決しないといけない。プロデューサーないし制作部は、あらゆる専門職の人たちがやれないことを全部やらないといけない。対外的なことは基本的に制作部が関わります。

馬場 どっかで撮りたいということがあっても、そこは誰かが管理しているところだったりする。そこに行って交渉してとか。みんなが一生懸命撮影している間にお昼になれば腹は減るわけで。誰が弁当を買いに行くのか、みんなでコンビニに行くのかといってもそれは時間の無駄なので、誰かが行って買ってきてくれという話になったりする。目立たないけれど絶対に必要なところです。

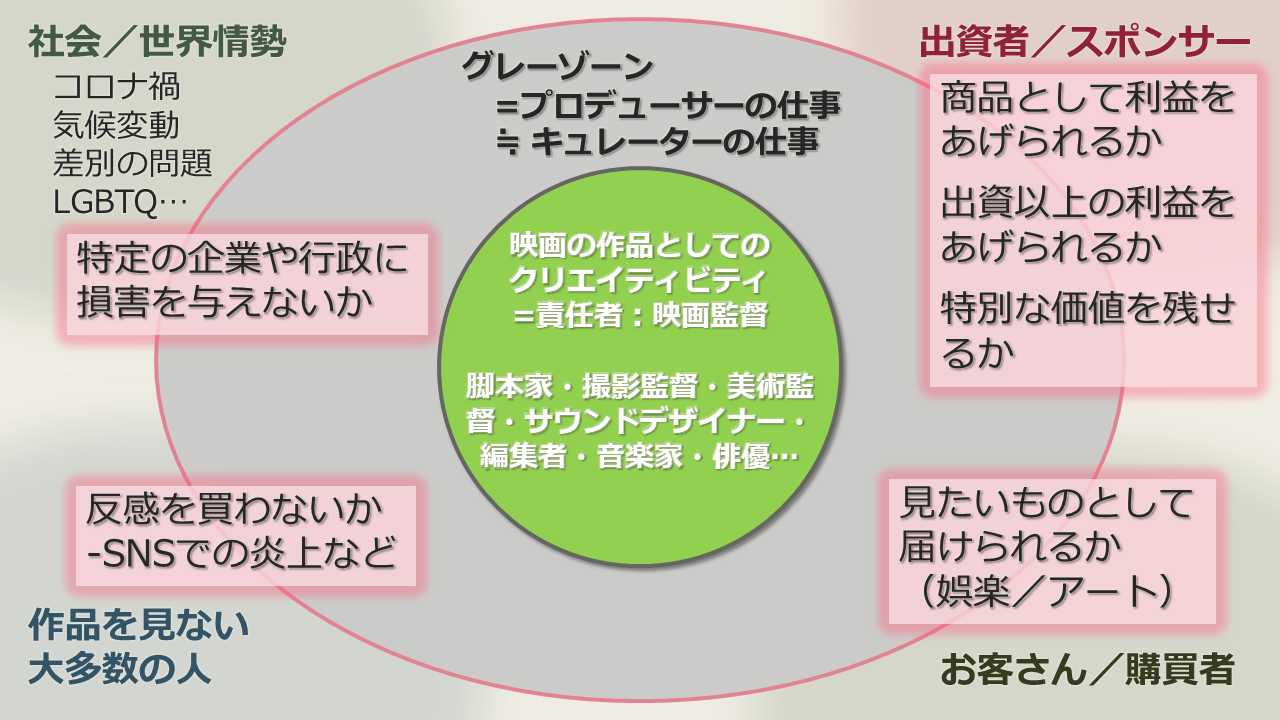

杉原 それを図示したのがこれ。映画作品がこの緑丸と思ってもらえばいいのですが、そこのクリエイティビティの責任者は映画監督です。もちろんそれは監督一人で作れるものではなくて、脚本家とか撮影監督、サウンドデザイナー、編集者、メイクとか、音楽家、出演俳優とかそういう人たちで成り立って一つの映画が作られる。その映画の外側というのが実はあるというのを認識できるといいのかなと思います。グレーゾーン、少し大きな話になりますが、例えば社会の状況、今世界でこういうことがあるよねということとか、映画をそれぞれに応援してくれる人たち、具体的には出資して、ビジネスとして応援してくれる人がいたり。もちろん映画を届ける先のお客さんがいます。

最近特に考えないといけないのはSNSを通していろんな情報が拡散しやすくなっているので、作品をこれまでは見たい人に届けるだけでよかったのが、見ない人が作品の情報を知った時にどう思うか、これは世界とか社会とかの情勢とかとも関係してきますが、かなり意識しないといけない。コンプライアンスとかよく聞くと思うんですが。ポリティカル・コレクトネスとかそういう話です。それら以外にもいろいろな要素があります。たとえば今だったらコロナ禍。これを無視して撮影はできない。撮影現場ではフェイスガードを付けてやらなきゃいけない。俳優さんはリハのあいだはずっとフェイスガードつけていて、本番中の時だけフェイスガードを取る。撮影前に体温とかPCR チェックしたりとか。

もしくは気候変動の問題、差別の問題、そういう社会問題を完全に無視して何か一つフィクションを作るのは難しいと思います。常にこういうことはニュースなど見て知っている必要があります。

また、特定の企業や行政に損害を与えたりすることが一つの作品であり得たりします。こういったことに注意するのもプロデューサーの役割です。

お客さんに対しては見たいものを届けられるのか。作り手が納得した方向で作ったけれど、届ける先がなかったというと本末転倒なので、そこのバランスは重視しないといけない。

作品を発表することのリスクは無数にあって、作品は見ないけれど、SNSでの炎上など発生しないか、などということも考えます。

ビジネスとしてやっている以上商品として利益を上げられるか。もしくは映画というものにロマンを感じてお金を出資してくれる人たちもまれにいます。そうした人たちに対して出資以上の利益を、お金以上の何か特別な価値を残せるのかということも考えています。

作品を取り囲むグレーゾーン全体を考えなくてはいかない、取り仕切らなければいけないというのがプロデューサーの仕事と思っています。これはニアイコールで美術館やアートイベントでやっているキュレーターの仕事と自分は理解しています。

角度を変えて、キュレーションのことを考えてみました。映像作品にかかわるキュレーションです。新作を作るうえでの役割は、たとえば『ワールドツアー』『潜行一千里』では、映画のプロデューサーもアート作品のキュレーターもあまり変わりはありません。キュレーターは新作を企画し実行するだけではなくて、企画展というのですが、複数の作品を並べて一個の作品を際立てたり、ある種の文脈に置いていくということを企画します。簡単に言えば文脈づくりです。一人の作家やひとつの作品に固執することはできないことが結構あります。作品を取り囲むグレーゾーンを含めた理解や、ジャンルへの知識とか歴史などを踏まえたうえで、俯瞰的にものごとを考えていかないといけないときが結構あります。

プロデューサーかつキュレーターとしてやるときは、作り手にはベタに寄り添い理解してあげることはとても大事なのですが、同時にメタ的な視点で、作品を取り囲んでいる状況を判断してアドバイスをしたり、でもこうしたいんだよね、ということに対してすり合わせていくといった作業が日々あったなと思います。

クリエイティブ面ではベタに、全面的に作り手をサポートする。かつ、もう一歩引いた目線で状況を判断しながら最終的にはお客さんに届ける。というところまでをやることはキュレーターもほとんど一緒なんだと考えていました。

プロデューサーは山ほどいるし、キュレーターもいろんな方がいる。自分の場合、プロデュースとキュレーションを並行させて新しい価値を生むというのが最近のやり方として定着してきました。

ということを考えるきっかけとして、最後に、自分が大学、大学院でやってたこと、考えたことをおさらいして今日は終わりたいと思います。

学部は東京芸術大学の美術学部芸術学科でした。いろんなジャンルの芸術作品の制作、たとえば油絵、日本画、写真、版画、彫刻など実習しながら、同時に美術史、美学を学びました。1年くらいたった時にもう無理だなと。自分は一人で作っていくのは限界だなと思って何か違うことを考えたいなと思いました。

2年の時に共通講義で「映画表現論」という授業があって木村建哉さんという先生の授業を受けてびっくりしたんですね。映画の見方というものを初めて知りました。それまでも映画は見ていたけれどそんな熱心に見ていたほうではなかった。そこで徹底的に映画の見方を教わりました。あらゆる映像、とにかくいろいろな映画を分析していくのだけれど、そういうあらゆる映像は演出されているということを叩き込まれた。あらゆるジャンルの映画があります。アクション、サスペンス、恋愛映画など。一方で高尚そうなアート映画もある。でも高尚なことを語っているからその映画価値があるということはなくて、実はいろんな娯楽映画にもとても面白い要素がたくさんある。演出=作り手の視点を鍵に、ジャンルレスにみることが映画の見方としてすごく大事なんじゃないかということを学びました。

東京なので名画座がたくさんありました。浴びるように映画を見ていた時期もあり、自分が先々どうしようかなと考えたときに、芸大の中に実験授業が作られて、そこで集団で映画製作を経験することができました。そして2005年から大学院のプロデュースのコースに入りました。

ほんとに厳しかったのが、監督6名に対して制作は4名しかいなかったこと。てことは、実習の時は監督の数だけ作品数があり、つまり撮影現場の数があるので、制作は常に監督たちの2倍くらい動くという状況にありました。職業訓練校みたいなものです。今は大分状況は変わっていると思いますが。

自分たちの年は制作のための車、ハイエースなんですがそれをバンバン運転する。2年間ずっとハイエースを運転していたという気持ちです。第一期生だったのでテンションはとにかく高く、常に何か作っているので状況としては面白かったけれども、カリキュラムとしてはあまり整っていなかった。それで、よかったなと思ったことも多々あったけれど。最終的に、2年間延々作り続けたけれど、ふと振り返って思ったこととしては、映画作りって誰かが見ないと終わらなくないか、ということでした。

何か実習したら、教授たちの講評会があるはずなのだが、とにかく制作優先。学生も来なかったりする。教授側も声かけにくいみたいな状況があった。でも作りっぱなしでいいのか、お客さんが見ることで映画を完成させることが重要なのではないかと徐々に思うようになりました。修士の2年になったときに、修了制作をどうしようかということになった。加藤直樹という監督と作ることになり、そのときに、ダメもとでいいから見せることを最後までがんばってみようとなりました。とはいえ、いきなり学生が作ったものを劇場で上映する、配信することは現実的ではない。何かできることと考えたときに、国際映画祭に最低限エントリーしよう、うまくいったらどこかでかけてもらえるかもしれない。そういうことを目指してみよう、と企画する段階で話しました。

卒業してすぐ、運よく韓国のプサンの国際映画祭で加藤が監督した作品がニューカレンツ部門、アジアの新人の映画監督が監督した1本目、2本目限定の長編作品のコンペがあり、そこで上映する機会を得ました。行ってびっくりしたのは、当然無名の監督が、プサンのシネコンで上映して果たしてどれくらいお客さんが入るのかと思ったけれど、満席だった。それにまず驚きました。来ていた人たちは、下は制服を着た女子高生から上は年配の方までいました。内容は結構な暴力映画なんだけど、そんなのにこんなにいろんな人が来るのか、と。見終わってからも加藤に対して質問を熱心に投げかけてくれる人もいて、なぜかサイン攻めにもあって、やっぱりこれちゃんと見せないと映画って良くないよねと改めて確信しました。

修士終わってから博士課程ではいろいろなことをやりました。先のことは何も決めてなかったし、就職活動も何もやっていませんでした。博士課程にいた理由としては、言ってしまえば芸大の機材を使えるから、ということです。博士課程の実習としてもやっていたし、いろいろな仕事にかかわるときにすぐ動けるという状況は大きかった。

修士課程にいた頃にちょうど横浜トリエンナーレ(2005)が開催されていました。芸大の映画専攻がトリエンナーレのメイキングを撮るということを実習としてやっていました。横浜トリエンナーレは一時のお祭りなのですが、そのつながりで、かかわったスタッフたちがいろんな横浜のアートイベントのキュレーターをやってたり、いろんなところに散らばってさらにそこで新しくプロジェクトが生まれていた状況があった。それでちょうど博士課程の時に、こんなことをやってくれないかという半分仕事になるような持ちかけがありました。

時期的にいちばん最初だったのが2008年にやった「ラ・マレア横浜」、馬場先生にも撮影で手伝ってもらいました。街頭のパフォーマンスと書いてあるけれど、横浜の商店街の通りにある10か所をえらんで、同時に10分間ずつのパフォーマンスが起きる。お客さんは10か所を10分ごとに歩きながら見て回る。最終的には一個の演劇作品を体験する。それのメイキング撮影もやりました。

ほぼ同時期になりますが、横浜の黄金町エリアマネジメントセンターというアートセンターがあり、そこにマレーシアから作家がやってくる。彼がどうも、ビデオアートとしてではなくて、映画のスタッフを使って映画の制作体制で一つの大規模な撮影をしたいと言っている、いう話がありました。それを受けて、自分は現場のプロデューサーの仕事をやりました。

「Heavenhell」。これは黒澤明監督の『天国と地獄』という作品があって、黒澤は舞台となる横浜の黄金町で実際に撮影をしようとしたんだけど、いろんな人がいる場所なのだけど、当時はまだ危なすぎてロケーション撮影ができず、東宝のスタジオでセットで再現してそこで撮影しました。

クリスが考えたのが、せっかく黄金町で何か作品を作るやるなら、じゃあ『天国と地獄』でやりたかったけれどできなかった現地のロケーションを使って、今、撮影する。当時の時代を再現したシーンを撮影する。それを組み合わせた映像インスタレーションを作りたい。

この時も手探りで現場を作ってました。夜間に主に撮影したので、照明にとにかくお金かかって一晩で相当なお金がかかったことは忘れられません。

こういったことをやっていくうちに、映画以外の制作コーディネートのオファーが徐々に増えてきました。

2010年、アーナウト・ノーデグラフという、オランダ人の作曲家を紹介されました。撮影を東京でしたいのだ、と。それをコーディネートしてくれる人を探しているといわれてやることになりました。最終のアウトプットは映画ではなくてマルチメディア・インスタレーションと書きましたけれど、複数の映像モニターがだだだっと並んでいるなかでライブ演奏をする。ボーカルがいて、楽器のアンサンブルがあり、それと映像の演出を組み合わせるパフォーマンスを作ろうと思っていて、映像部分に東京で撮影した素材を入れたいということでした。彼は村上春樹がすごく好きで、ある小説があるんですけれど、それをモチーフに、東京で起きる男女の一晩の出来事をインスタレーションとパフォーマンスの中間のような形態で表現したいということでした。

歌舞伎町のど真ん中や渋谷のスクランブル交差点などで撮影したい、というのをどこか東京の映像プロダクションに相談したら数千万かかるといわれて、無理だからということでなぜか自分のところに来ました。

馬場 海外のアーチストの方は日本の「危ない街」で撮るのが好きなんですね。

杉原 どうしても歌舞伎町で撮りたいといって、最終的にホストクラブに行ったのかな。最初どうやってこの人たちは交渉しようとしたのか全くわからないのだけれど。絶対に窓ガラス空けないでね、と言って車窓越しの風景を撮影した。リスクはありますが、でも楽しかった。監督はアーナウト、撮影監督もオランダ人。通訳兼制作の補助でひとりアメリカ人のジェレミーさんって方が高円寺に住んでいたので来てもらって、実質4人で制作した。これくらいで映像、ある種のクオリティーのものが作れるという経験を得られたので、すごくやって良かったなと思います。

勅使川原三郎さんというコンテンポラリーダンサーも、芸大経由でこれまた映画を作りたいとうかがって。イタリアのダンスフェスティバルからの委嘱、オファーでした。それで撮影したのも博士課程の時にやりました。

こうやって徐々に誰かにお願いされる傾向が見えてきて、映画とアート作品のあいだに自分のプロデュースする仕事の領域があるのではないかと当時考えていました。

2000年代から2010年代に入る頃で撮影機材がデジタル化・小型化していきました。誰でもそれなりのクオリティーのものが撮影できちゃう。ただそれをどう使ということは成熟していなかった。今みたいにユーチューバー全盛とか個人で動画とって撮影して配信するということはまだまだ一般的ではなかった。クオリティーの高いものを撮ることはできるが、それをどう使うかということをすごく考えていました。

当時自分ができることって、ビデオ撮影すること、ハイエースを運転すること。芸大に入ったときはこうやらなければいけないという決まりがなかったので、ゼロベースで今この企画これだったらこうしたほうがいいよねと考える癖はあった。

少人数で機動的に動くためにやるのはどうしたらよいかと常々考えて仕事をやってました。

一方で悩みは尽きなくて、当然こんなことをずっと続けていく体力はないと思っていました。当時も既に腰痛がひどくて、ハイエースを運転するのはつらい。すごく具体的なはなしですね。つくっている現場は楽しいけれど、その先届いていく感触がない、見せていくのはどうしたらいいんだろうと考えていた矢先に、2011年に映画館の仕事が舞い込みました。そこでは、上映する立場で、同時代の作家たちと一緒に仕事をやりました。そしてYCAMに行って映画を作って仕事をして、あいちトリエンナーレをやった、と今の自分の仕事につながっています。

駆け足ですけど、こんな形で仕事をしてきました。キュレーション、上映をしていくということについてはほとんど触れていないので、聞きたいということであれば、それは次回まとめておきたいとおもいます。

(反訳協力:高橋裕美)

特別連載:『映像表現特講』